고전에서 코딩으로: 비개발자가 직접 AI 봇을 만든 까닭

고전에서 코딩으로: 비개발자가 직접 AI 봇을 만든 까닭 [AI, 너 내 동료가 돼라 ④]

문과 출신 비개발자인 당신은 반복적인 운영 업무에 드는 리소스 절반 이상을 당장 AI에게 위임할 수 있는가. 애석하게도 나는 갈 길이 멀다. 평범한 직장인 대부분이 마찬가지 아닐까.

대개는 빠르게 글을 쓰고, 쉽게 그림 그리며, 검색 엔진보다 풍부한 리서치 결과를 내놓고, 긴 영상을 함축적으로 요약하고, 뭔가의 명칭을 짓고, 누더기처럼 짜깁은 자료를 그럴 싸한 논리를 갖춰 재구성하는 생산성 도구로 AI를 활용한다. 그러나 활용의 차원이 다른 신인류를 나는 실시간으로 목격 중이다.

석 달, 브룩 포드(Brooke Ford)를 잊게 만든 기간

1화에서 AI 가상 구성원 브룩 포드 님을 창조하신 AI 엔지니어 분이 'flex internal speed'라는 길드를 꾸려 회사 전체를 AI 네이티브(Native) 조직으로 바꿔나가는 중이라 소개한 바 있다.

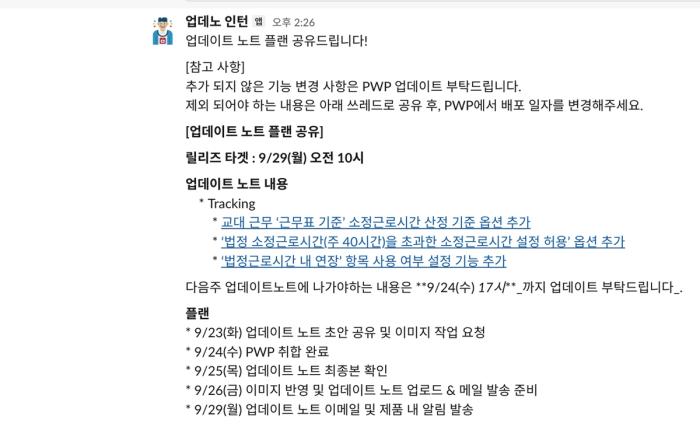

업데노 인턴'은 때마다 이런 알림 메시지를 자동 생성하여 필요한 구성원에게 띄워준다.

길드는 자발적 관심과 참여를 전제로 집합한 비공식 조직이다. 이들은 'N개 이상의 핵심 반복 업무를 자동화하고, 이것으로 절감한 시간을 측정한다'를 KR(Key Result)로 설정하더니, 지금은 공식 스쿼드(Squad) 조직으로 격상하며 제법 테를 갖추고 있다.우리가 일하는 방식도 환골탈태했다. 로키, 일억이, 브릿지 게이츠, 아틀라스… AI 가상 구성원이 수 없이 생겨나 애정하던 브룩 포드 님의 희소성마저 사라지고 말았다. 모든 게 단 석 달만의 일이다.

AI 엔지니어 분들은 구성원을 시민 개발자(Citizen Developer)로 양성하기 위한 세션들을 자발적으로 열었다. 'Internal Speed 노하우 공유' 테이블에 저마다의 비법서가 켜켜이 쌓이는 가운데, 한 자동화 도구가 눈에 띄었다. '이걸 셀프로 만드셨다고? 이 분이?' 나의 경외심을 자극하기 충분했다.

첫째는 내가 염원해온 자동화 도구와 매우 유사하기 때문이고, 둘째는 역사학 전공 후 줄곧 CXM(Customer eXperience Manager, 고객경험 매니저) 외길만 걸어오신, 코드 한 줄 접할 일 없는 배경을 지닌 까닭이다.

시간과 몰입을 갉��아먹는 업무

엔터프라이즈 대상 IT 기업의 CS팀(Customer Success Team, 고객성공팀)에 있어 사용 가이드 문서는 고객의 원활한 온보딩을 돕고 만족도와 신뢰도를 높이는 근간이다. 신속한 업데이트가 강점인 SaaS(Service as a Software)이기에, 관련 법제도가 수시로 바뀌는 HR 도메인이기에 더욱이 그렇다.

동시에 사용 가이드 업데이트 작업은 의사결정과 작성을 상시로 반복하는 노동이기도 하다. PM(Product Manager)이 기능 업데이트 내용을 담은 PWP(Product White Paper)를 작성하면 CXM은 각 항목마다 새 가이드를 작성할지, 기존 가이드를 수정할지, 미세한 버그 수정이라 가이드가 불필요할지를 고객 관점에서 판단한다. 이후 고객 친화적 언어로 번역한 가이드와 고객의 궁금증을 예측한 FAQ의 초안을 작성하고, PM의 크로스체크를 거친 뒤 발행한다. 또 업데이트 내용을 누적 요약한 업데이트노트(약칭 업데노)를 고객에 공지하기를 격주로 반복한다.

"반복적인 업무에 매몰되고, 지나치게 많은 시간을 소비하면서 정작 고객의 성공을 돕는 본질적 업무에 충분히 몰입하지 못하고 있다는 자각이 들었어요." 그의 말은 흩어진 정보를 수합해 구성원향, 대중향, 언론향으로 재가공을 반복하는 나의 문제의식과도 정확히 상통했다.

'CX 편집장'과 '업데노 인턴'

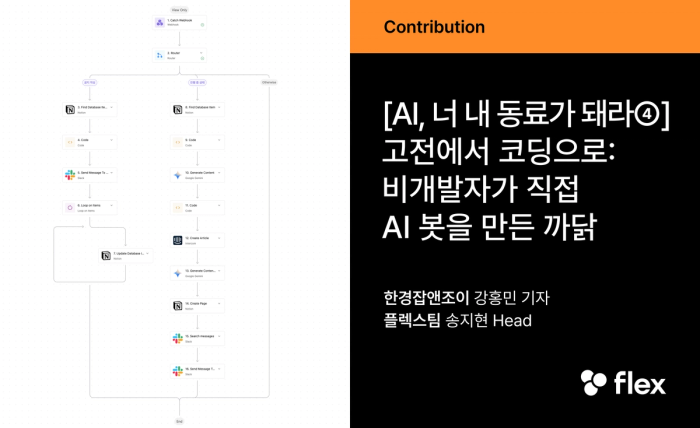

CXM 분은 시민 개발자 세션에 힘입어 미지의 영역이던 코딩에 주저 없이 도전했다 한다. AI 엔지니어 분들과 사내 AI 챗 인터페이스에 물어가며 여러 시행착오를 거친 끝에 워크플로우 빌더를 활용한 사용자 가이드 자동화 도구를 완성했다. 그의 프롬프트 첫 줄은 이렇게 시작한다. "너는 PWP 문서를 분석하여 사용자 가이드를 편집하고 발행하는 AI CX 편집장이야."

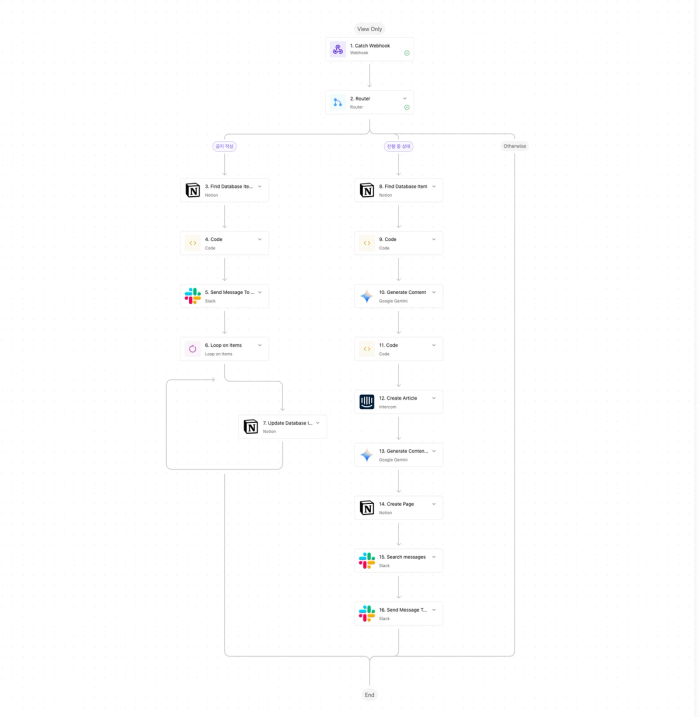

편집장은 PWP 목록에 문서가 생성되면 '기능의 위치·화면 중심 원칙'에 따라 가이드를 신규 생성할지, 업데이트할지, 아무 것도 하지 않을지 판단한다. 가이드 발행 툴에 형식을 갖춘 문서 초안을 고객 친화적 언어로 작성해 임시 저장한다.

그는 여기서 멈추지 않았다. 더 고도화한 AI를 만들어 업데이트노트 작업에 투입한 것이다. 수 많은 API(Application Programming Interface) 연동 끝에 탄생한 동료는 이름하여 '업데노 인턴'.인턴은 판단 및 내용 작성에서 나아가 복잡다단하게 얽혀 있는 프로세스를 거쳐야 하기에 자동화 난이도가 훨씬 높다. 이를 테면 PM 그룹에 발행 플랜을 일자별로 공유하고, 2주 간 축적한 가이드 업데이트를 바탕으로 초안을 자동 작성하고, 각 담당자 검토를 요청하고, 고객사 중 이메일과 웹·앱 알림 발송 대상을 관리하는 과정을 아우른다.

기술적으로 이들은 대규모언어모델(LLM, Large Language Model) 기반으로 작동한다. 자연어 처리(NLP, Natural Language Processing) 기술로 각종 문서를 학습해 분석하고, 자연어 프롬프트를 해석해 복잡한 인지와 판단 과정을 거쳐 의사결정하는 방식이다."프로세스가 많으니 병목으로 허비하는 시간도 많았는데, 업데노 인턴 채용 이후 투입 시간을 절반 이상 단축했어요. 사람만이 온도를 높일 수 있는 고객 경험 개선에 더 몰입할 수 있습니다. 저뿐 아니라 CS팀 모두가요." 그가 덧붙였다. "아직은 편집장과 인턴을 고도화 중인데요. 궁극적인 목표는 도입 문의부터 전 과정에서 고객과의 소통 정보를 하나도 빠짐 없이 담은 일종의 CS 브레인을 만드는 것?"

16단계를 거치는 '업데노 인턴'의 워크플로우

'AI 리터러시'를 키우는 'AI 네이티브' 조직

업데노 인턴의 워크플로우에 압도된 내가 물었다. "아무리 로우코드(Low-Code)나 노코드(No-Code)라 해도 전 화면을 읽어낼 엄두조차 안나더라고요. 이 정도 결과물이면 그냥 개인기의 영역 아닐까요?"

"전문가분들께 가감 없이 물어볼 수 있는 열린 문화가 아니었다면 도전할 생각을 못했을 겁니다. 한계에 부딪힐 때마다 큰 도움을 받았어요. AI 네이티브를 독려하는 동료애로 가득한 환경에 있다는 게 다행이고 감사하죠. 마침 이 격변기에 말입니다." 그는 우리 조직의 열린 문화와 환경에 공을 돌렸다. "고전을 파던 사학과 졸업생이 코드 접할 일이 있었겠어요? 저도 플렉스 3년에 풍월 읊는 서당개가 된 셈이에요. 지현님의 AI 리터러시는 �저보다 빠르게 높아질 거라 확신합니다."

달리 확신이 들지 않던 나는 그를 코칭한 엔지니어 분의 객관적 판단을 구했다. "전 별로 해드린 게 없습니다. 아무리 좋은 코치와 도구가 주어져도 자신만의 깊은 사고 과정이 없으면 체계적으로 구현하기 힘들죠. 본질을 꿰뚫는 습득력도 놀라워서 엔지니어링 지식을 본격 전수해 우리 챕터로 영입하고 싶…"

일주일 뒤에 찾아뵙겠다 하고는 다급히 자리로 돌아왔다. 왼편 모니터에 AI 워크플로우 빌더를, 오른편 모니터엔 시민 개발자 세션 자료를 띄웠다. 가운데 노트북엔 평소 일하던 문서들을 모두 열었다. 물론 엔지니어 챕터에 영입되고 싶어서는 아니다. 단순 반복 노동과 작별하고 사람다운 일, 본질적인 일에 더 몰입하고 싶어서다.

송지현 님은 가장 레거시한 조직인 국회에서 가장 테크 싸비(tech-savvy)한 조직인 AI HR SaaS 스타트업 플렉스(flex)로 자리를 옮겼다. 이질적인 두 직장에 뛰어든 이유는 다르지 않다. 노동 문제를 해결하고, 일하는 문화를 혁신하고픈 의지 때문이다. 여전히 생경하지만 이미 삶 속에 깊이 들어온 AI와 사람이 건강하게 공존하는 일터를 그린다.

강홍민 기자 khm@hankyung.com

출처: 한경JOB&JOY